É uma aldeia industrial. Bastaria esta afirmação para a distinguir de todas as outras. Palaçoulo, em Miranda do Douro, é conhecida internacionalmente pelos produtos que dali seguem para os quatro cantos do mundo. Em pleno planalto mirandês, onde outrora parecia que as estradas não chegavam e o tempo estagnava, uma longa reta – a Rua da Indústria – acolhe cutelarias e tanoarias, algumas ainda de cariz artesanal. Palaçoulo é também terra de pastores e de pauliteiros. E de monjas.

Terra de navalhas, pipos, monjas e pauliteiros

É comum que, numa qualquer aldeia de uma qualquer geografia no mapa, o povoado tenha no seu centro um arruamento principal, a partir do qual tudo se organiza. E que, a meio desse arruamento, haja um café, uma associação, uma oficina – enfim, um ponto de encontro. Em Palaçoulo também é assim. Mas o eixo que estrutura a aldeia não é uma praça central, nem o ponto de encontro é o café junto à igreja.

Em Palaçoulo, tudo gravita em torno da Rua da Indústria, e o ponto de encontro de quase toda a gente é a sede da Associação para o Desenvolvimento Integrado de Palaçoulo – a Caramonico. A associação tem instalações próprias, com café e salão de festas, e é lá que se reúne e ensaia o grupo de pauliteiros da aldeia.

“Palaçoulo teve pessoas da terra que decidiram investir na sua própria aldeia, e isso fez toda a diferença

Gualdino Raimundo

Pela Caramonico passam os mais velhos e os mais novos, os patrões das fábricas e os seus funcionários, os moradores e os que só vêm comprar facas ou vender coisas. Palaçoulo é uma aldeia industrial – e basta esta realidade para a distinguir de praticamente todas as outras do país. Não é preciso consultar relatórios nem estatísticas para perceber, num simples passeio pelas ruas, que aqui funcionam cinco cutelarias, duas oficinas artesanais, duas empresas de tanoaria, uma de construção civil, uma tipografia, dois supermercados e dois restaurantes. E 167 habitantes, de acordo com o último Censos, de 2021.

“Foi a única aldeia do concelho que cresceu demograficamente no último Censos, em 2021”, sistematiza Gualdino Raimundo, presidente da Junta de Freguesia de Palaçoulo, ex-presidente da Associação Os Caramonicos, ex-ensaiador dos pauliteiros. Mas pauliteiro. “Sempre!”

Gualdino diz que a aldeia onde nasceu não é melhor nem pior do que as outras, mas teve a sorte de haver quem apostasse nela. “Palaçoulo teve pessoas da terra que decidiram investir na sua própria aldeia, e isso fez toda a diferença. Houve uma geração de ouro — é mesmo isso, há duas ou três gerações, e felizmente quem veio a seguir, os filhos, os familiares, mantiveram e continuaram com gosto. Evoluíram, adaptaram-se, mas mantiveram”, explica Gualdino.

É por isso que dizer que é de Palaçoulo lhe “dá orgulho”. “É como dizer que sou caramonico. Até há 30 ou 40 anos, se nos chamassem caramonicos era uma ofensa. Na geração dos meus pais, chamar “caramonico” ou “afoga-santos” dava logo direito a mocada. Hoje não — hoje é um orgulho. A associação até tem esse nome. É isso que nos distingue!”

Afoga-santos porque, dizem, há 200 e muitos anos, a armação da capela-mor ruiu e atingiu a imagem de S. Miguel, padroeiro da aldeia. A figura do arcanjo ficou destruída, assim como a representação do diabo que estava aos seus pés — o diabo, que por aquelas terras também se denomina por “demonho”, “diabro”, “caramono” e “caramonico”. E terá havido uma situação em que os rapazes da aldeia tentaram afogar as imagens numa lagoa onde bebiam os animais — lagoa que hoje já não existe, mas de que todos já ouviram falar.

É como a língua mirandesa, uma língua oficial que existe e resiste, que passou da vergonha de ser falada, por ser a língua do povo, dos iletrados, para agora ser a língua que se ensina nas escolas e que se quer salvar. Com “prôua”, isto é, com orgulho.

Palaçoulo era terra agrícola, predominou o cultivo do centeio e do trigo, e, em menores quantidades, da aveia e da cevada, estas essencialmente para alimentação dos animais. Os animais eram a maior riqueza das suas gentes, ajudavam na lavoura, alimentavam as famílias. Os animais ainda por lá andam, mas em menor quantidade. A produção cerealífera diminuiu drasticamente. A agricultura mecanizou-se.

A história do pastor José Francisco confunde-se com a própria história da aldeia. Estava a guardar o rebanho num terreno quando pergunta, primeiro, a quem se aproxima quem é e ao que vem. Faz perguntas, em tom áspero e seco, exige respostas, mas sempre educado. À frontalidade das perguntas segue-se a franqueza das respostas. A desconfiança cai por terra, e ergue-se a vontade de partilhar, de conversar.

Conta que nasceu em 1953, “na casa onde mora”, mesmo ali ao fundo da rua. Que se fez pastor com 10 anos, a guardar os animais do pai. Primeiro só as vacas, depois também as ovelhas e as cabras. Que aprendeu tudo com o pai, que também era pastor. Que, na verdade, nem precisou de aprender — “foi por instinto”, explicou. Aos 10 anos já ia para o monte sozinho, com 50 ovelhas. Eram dias inteiros de caminhada, ia com o rebanho até Espanha. Hoje tem pouco mais de 30 animais, agora fica-se pelos arredores. A idade pesa, os tempos mudaram.

“Eu não me faço sem umas poucas de ovelhas. Não me consigo afastar delas. Isto porque eu não sou homem de cafés. Quer dizer, tomo um café, claro, mas há pessoas que passam ali o dia inteiro, sem fazer nada. Eu não. Gosto de me entreter, gosto de cuidar das minhas ovelhas, gosto de tudo o que é preciso fazer para que não lhes falte nada”, afirma.

Mas gosta de pagar cafés a quem com ele se cruza. É uma forma de retribuir uma simpatia, de cimentar um apreço, de timbrar o reconhecimento a alguém que parou para conversar, que teve tempo para lhe fazer companhia, lhe amaciar alguma solidão. José Francisco não tem companheira, nunca casou. “Nunca me junto, nunca sou abandonado”, limita-se a comentar. A referência ao amigo, Eliseu Fernandes, surge de imediato. É ele uma das companhias que procura, para ver como vai, como anda, para tomarem um café.

José Francisco vive numa casa perto do largo da igreja. E desce a avenida da indústria para ir procurar Eliseu, e o levar ao Caramonico. “Eu não bebo álcool”, diz o pastor. Mas para a mesa vem sempre um copo de whisky. Eliseu Fernandes assume os vícios, admite que hoje em dia já só faz uma navalha quando precisa de dinheiro para tabaco.

Eliseu é um habilidoso, cujo trabalho de precisão numa fábrica de relojoaria na Alemanha lhe aguçou o engenho. Foi casado, tem filhos. Mas vive só, numa casa térrea em cujo pátio improvisou uma oficina, onde passa horas agarrado ao trabalho e às memórias. Deita-se tarde. Levanta-se tarde. A arte de aprender a fazer navalhinhas começou cedo. Como passou a ser tradição em Palaçoulo.

A história do surgimento da arte da cutelaria em Palaçoulo é antiga e conta-se de várias formas. E está ligada, também, à pecuária e à agricultura, ao progresso e ao empreendedorismo. Quando os animais começaram a diminuir e o trabalho dos ferreiros com as relhas para os animais e as alfaias agrícolas também diminuiu eles souberam adaptar-se. Deixaram de fazer ferraduras para animais e de construir e afiar enxadas e passaram a fazer facas, canivetes, navalhas e navalhinhas.

Como diria João B. Serra nas suas “Crónicas dos anos 50/60”, a navalha no mundo rural é como que uma terceira mão, tão útil como as outras duas. A história está bem contada no pequeno museu que os herdeiros da Cutelaria Martins construíram naquela que era a velha carpintaria da fábrica do pai, José Maria Martins, um dos mais dinâmicos empreendedores de Palaçoulo. Alberto Martins, o mais novo de cinco irmãos, e o último a regressar à terra e a abraçar a empresa onde agora trabalham todos, conta esta história – e todas as outras – que estão relacionadas com a indústria da cutelaria na aldeia, no geral, e da marca Martins em particular. É Alberto quem fala de uma geração de ouro, e de dois ou três empresários cuja visão ajudou a colocar Palaçoulo no mapa.

Os Martins, na cutelaria, os Gonçalves, na tanoaria. A genealogia ajuda a explicar a semelhança de apelidos nas principais indústrias da aldeia. De maiores ou menores dimensões, com fábricas de quase meia centena de funcionários, como a cutelaria Martins ou a Tanoaria J.M. Gonçalves, ou com pouco mais de dez, como a Filmam – Manuel Alves Martins, de facas e navalhas, ou a Tacopal, de tanoaria e construção. Independentemente da dimensão destas unidades industriais em todas elas se fala de paixão pela arte, devoção pela tradição, esperança no futuro.

O mesmo se passa nas pequenas oficinas, como a de Francisco Cangueiro, que trabalha apenas com a família, a fazer sobretudo facas de coleção. Ou nas oficinas que já começaram a industrializar-se, como a de Daniel Cruz, um jovem de pouco mais de 20 anos que assumiu a vontade de liderar o projeto criado pelo pai e que tem sede de mundo.

Francisco começou por ser marceneiro, mas a quebra de mercado do mundo da talha levou-o às fábricas de cutelaria. Por pouco tempo. Preferiu investir em negócio próprio, levou a sua arte de entalhar para os cabos de falcatas e facas únicas e personalizadas, que se vendem a colecionadores e em feiras medievais, de caça e outras da especialidade. José da Cruz também começou por trabalhar numa empresa, mas acabou por se estabelecer por conta própria. Conquistou o seu próprio mercado, e agora tem no filho o timoneiro do negócio.

Há uma veia de empreendedorismo que pulsa forte nas veias dos naturais de Palaçoulo. Como se arriscar, empreender, ousar criar o próprio negócio e levá-lo além-fronteiras fosse sempre o mais natural a fazer. Fê-lo a geração de ouro que evocou Alberto Martins, mas fazem-no também os herdeiros, os sucessores e os vizinhos que vão parar à aldeia de Palaçoulo.

Foi o caso de Manuel André, natural de Valpaços e profissional de tipografia, que decidiu abrir uma por conta própria em Palaçoulo, a aldeia natal da mulher. Foi em 1988. Hoje são os dois filhos de Manuel quem estão à frente dos destinos da Tipalto. A história é contada pelo filho, Tó, que tem hoje 40 anos — não vivem em Palaçoulo, mas na aldeia vizinha de Atenor — e diz que nunca pensou ir tentar a vida para nenhum outro lado.

Pauliteiro desde os dez anos de idade, já correu mundo, à conta dos Caramonico. “Nunca pensei ir viver para outro lado. Comecei a trabalhar cedo, com 18 ou 19 anos, e sempre por aqui. Faço as minhas viagens, claro. Mas esta é terra de empreendedores. Eu também sou. A tipografia que temos já tem 37 anos e mantém oito ou nove pessoas a trabalhar. E há trabalho. O trabalho depende de nós, se queremos trabalhar. Temos é de ser empreendedores e gostarmos do que fazemos”, afirma.

E ele gosta. Da tipografia e de música. Tó André é hoje o gaiteiro dos Pauliteiros de Palaçoulo.

Por ser difícil haver quem toque gaita, Tó e o amigo e vizinho Xavier montaram, em 2008, uma associação, a Lérias, para ensinar às crianças música tradicional e a tocar os seus instrumentos. Xavier, pai de um rapaz de 18 anos que quer ir trabalhar para a Guarda Nacional Republicana, e de uma menina que está quase a nascer (a mãe é Maria Buendía, uma espanhola de Múrcia, que veio passar férias a Palaçoulo e se encantou com a animada vida das coletividades locais), acredita que vale a pena continuar a semear cultura, a ensinar música e o gosto pelas tradições. Tó fundou também, no mesmo ano, a Mirandrum, uma oficina de construção de instrumentos tradicionais. O empreendedorismo pulsa por todos os lados.

Tó André, Xavier Rodrigues e Hélio Martins são amigos de infância, partilharam os bancos da escola primária. Mas a falta de professores, que demoravam a ser colocados em Miranda, desmoralizava os seus pais — Altino Martins, da Filmam, e Felismina Gonçalves, da Tanoaria J.M. Gonçalves. Hélio acabou por continuar os estudos fora: Colégio de Poiares, na Régua, Colégio dos Carvalhos, no Porto, e, mais tarde, Engenharia na Universidade do Porto.

Mas o destino puxava-lhe pelas raízes. “Ainda antes de acabar o curso, comecei a trabalhar. O curso ficou por acabar, mas já não larguei o trabalho.” Primeiro, na Filmam, onde o colocaram a temperar aço — o trabalho mais duro e menos apetecível. “Queriam ver se eu desistia. Mas aguentei.” Depois, seguiu-se a tanoaria, a área comercial, a gestão. E, finalmente, com a pandemia, o regresso à empresa de cutelaria da família.

Assumiu a gerência com o pai e o tio, e lançou-se num novo desafio: internacionalizar, inovar, modernizar — sem perder a alma. “O peso da responsabilidade é grande. A empresa tem história, e há todo um setor a que pertencemos. O objetivo agora é adaptar a empresa aos nossos dias: instalações, processos, qualidade.”

No essencial, tudo continua a ser feito com as mãos. “O processo tornou-se mais simples, é verdade — há mais maquinaria. Mas continua a ser artesanal. Se virmos bem, os chamados artesãos usam quase as mesmas ferramentas que nós. O acabamento, por exemplo, é todo manual. Tem de ser afiado à mão.”

É neste equilíbrio entre tradição e inovação que Hélio aposta. “Queremos manter o cariz artesanal, mas modernizar onde for possível. É o caminho a seguir.”

E esse caminho, insiste, tem de continuar a passar por Palaçoulo. “Faz todo o sentido continuar aqui. É mais fácil mandar fabricar na China, sim — há quem o faça. Mas o fabrico europeu e nacional tem de ser valorizado.” A empresa procura madeira portuguesa, como a oliveira, e aço europeu. E emprega, sempre que possível, gente da terra. “Há também esse lado social. Queremos dar emprego aqui. Fazemos questão disso.”

Num mundo cada vez mais global, é no local que Hélio ancora o seu propósito. Porque a verdadeira força de uma lâmina não está apenas no corte — está na mão que a molda, e na terra que a viu nascer.

Monjas trapistas

E parece haver algo especial nas terras de Palaçoulo. É até — pode dizer-se! — uma terra abençoada, por ter sido escolhida para a construção do Mosteiro de Santa Maria Mãe da Igreja, o primeiro mosteiro construído em Portugal em 128 anos.

A Comunidade de Monjas Trapistas de Palaçoulo, em Miranda do Douro, é composta por 10 monjas provenientes do Mosteiro de Nossa Senhora de São José, em Vitorchiano, Itália. A mais jovem veio com 36 anos e a mais idosa com 83. Estas monjas seguem a Regra de São Bento, vivendo uma vida de comunhão, silêncio, oração comunitária, meditação, conversão e trabalho, sob a orientação da Madre Superiora, a irmã Giusy Maffini.

À chegada, é o silêncio que primeiro nos acolhe: não um vazio, mas um silêncio denso, habitado, como se cada pedra e cada árvore guardassem dentro de si uma oração antiga. Foi tudo construído de raiz, num pequeno promontório que as deixa mais perto do céu. Giusy Maffini confirma que Palaçoulo e as terras de Miranda lhes têm proporcionado as mais incríveis visões do céu: ao nascer do sol e ao pôr do sol. Uma sensação de proximidade e de largueza, de horizonte e de promessa.

As monjas não escolheram Palaçoulo, mas, admitem, foi Palaçoulo que as escolheu. Falam do trabalho no campo, da vida simples, do cuidado com o tempo e com os gestos. Contam que há um ritmo diferente ali, marcado pelas horas litúrgicas (às 4h00, as Vigílias; às 6h45, as Laudes; às 8h00, a Missa; às 12h30, a Sexta; às 14h30, a Noa; às 17h30, as Vésperas; às 19h30, as Completas), e pelas estações. O silêncio, naquele lugar, “não é ausência, mas presença plena de Deus”.

No amplo terreno que circunda o mosteiro há hortas, há vinha, há um belo amendoal. As 500 amendoeiras que ofereceram à comunidade permitem a produção de doces, biscoitos, compotas. A prioridade é rezar, mas o trabalho também organiza o tempo e as ajuda ao sustento.

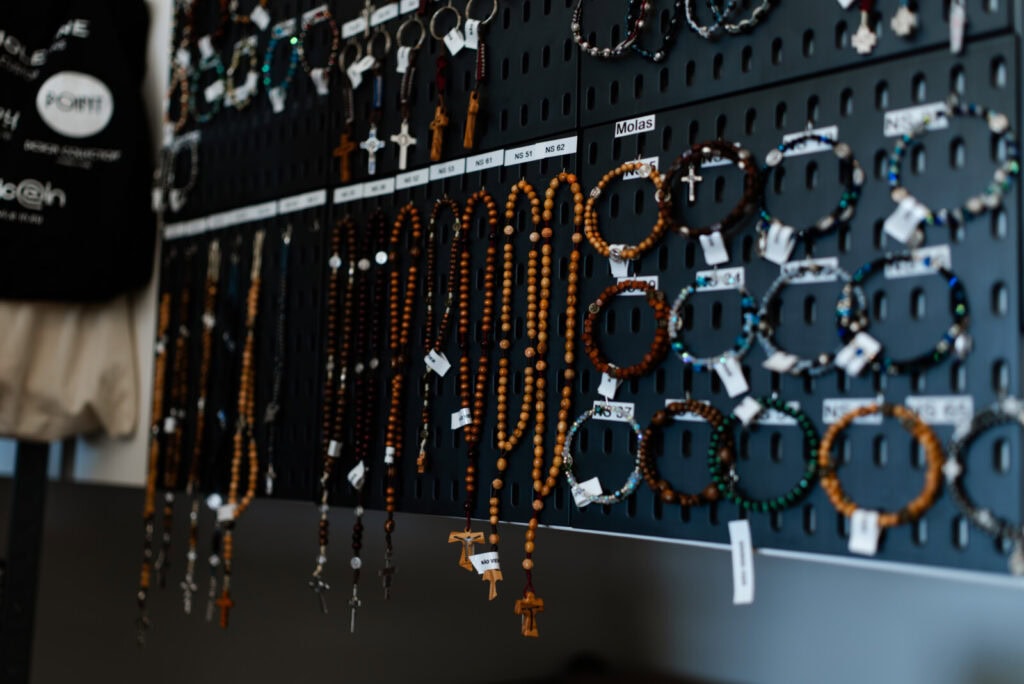

E o trabalho é, também, fazer terços e outras peças de artesanato que vendem, por exemplo, para o Santuário de São Bento da Porta Aberta, no Gerês, ou para o Santuário de Fátima. O objetivo principal era conseguir construir em Portugal uma comunidade portuguesa. Precisavam, para isso, de atrair candidatas portuguesas. E em Palaçoulo já entraram três.

Apesar da clausura das monjas, o mosteiro é aberto aos visitantes – na ala lateral da igreja há uma porta aberta a quem quiser participar nos momentos de oração e meditação. E há, inclusive, uma hospedaria com 21 quartos, que recebe, aloja e alimenta quem quiser partilhar da experiência, rezar em silêncio, descansar.

Mais sobre Palaçoulo

José Francisco, o pastor de Palaçoulo

Tem uma ou duas preocupações: ver as suas ovelhas sempre bem estimadas e bem vestidas, e saber se os seus amigos de sempre, os que, como ele, não têm família por perto nem gente com quem partilhar a casa, andam bem. Gosta de conversar e conhecer pessoas, e de pagar cafés a quem com ele conversa.

Irmã Giusy Maffini, a Madre Superiora

Está à frente de uma comunidade de 10 monjas, que se mudou de Vitorchiano, em Itália, para Palaçoulo, em Miranda do Douro, para se instalar no primeiro mosteiro trapista construído em Portugal. A expectativa que trouxe foi a de construir uma casa que acolha muitas monjas portuguesas, que floresça como uma comunidade local, alegre, fecunda e “portadora da beleza da vida cristã”. E diz que há qualquer coisa especial em Palaçoulo. A começar pelo céu.

Maria Buendía e Xavier Rodrigues, os Caramonicos

Ele é presidente da Lérias – Associação Cultural, ela da Associação Cultural dos Caramonicos, a que pertencem os Pauliteiros de Palaçoulo. Xavier Rodrigues é de Palaçoulo, Maria Buendía é de Múrcia e ambos são um casal à espera da primeira filha em comum. São os grandes dinamizadores da vida cultural da aldeia. E pais da próxima criança a nascer.

Altino Martins, o mirandês

Começou a trabalhar na oficina do pai ainda miúdo, teria uns dez anos. passava os verões a trabalhar. Lembra-se da primeira tarefa que lhe deram ( grosar o cabo de uma navalha) e da primeira cicatriz que ganhou (a lâmina desprendeu-se e fez-lhe um golpe no braço). Mas todo o tipo de marcas e tatuagens que a vida lhe foi deixando sempre lhe aumentou a “proua” de ser mirandês. E o orgulho de ser de Palaçoulo. Altino é, também, um exímio contador de histórias.

Manuel Gonçalves, o tanoeiro

Está à frente de uma empresa que tem duas atividades bem distintas: a construção civil e a tanoaria. Manuel Gonçalves, filho e neto de tanoeiros, quis seguir as pisadas familiares e manter um negócio que tem conseguido fazer prosperar. As barricas da Tacopal tanto servem para armazenar vinho em França como no Japão.

Daniel Cruz, o jovem cuteleiro

Tem 27 anos de idade e diz que fará as maratonas que for preciso. “A vida é feita de maratonas e desafios. Se não for assim, não tem piada”. Ter nascido em Palaçoulo, terra de empreendedores, desenhou-lhe o destino. Com a conclusão do secundário terminou os estudos e começou a ajudar o pai na cutelaria que criou do zero. Não tem irmãos nem sócios, aceito o “mando” que o pai lhe deu. E está apostado em fazer a cutelaria José da Cruz crescer.

Eliseu Fernandes, o velho artesão

Tem 78 anos e quase sempre um cigarro entre os dedos. Bebe muito, fuma mais, dorme pouco. Mas não há mãos que lhe tremam quando está a fazer uma das artes de que mais gosta: fazer navalhas. Eliseu Fernandes é um dos últimos artesãos de Palaçoulo, que constrói “navalhinhas” de forma artesanal. Não só talha os troncos para fazer punhos, como pega em ferro velho para fazer lâminas. Só faz navalhas quando lhe apetece – ou quando precisa de dinheiro para tabaco.

Alberto Martins, o gestor

É o filho mais novo de José Maria Martins, a família que está à frente da fábrica Martins, a maior cutelaria de Palaçoulo, que emprega cerca de meia centena de pessoas. Alberto Martins deixou uma carreira de professor para profissionalizar a gestão da empresa familiar e, em conjunto com os irmãos, fazer crescer a empresa.

Francisco Cangueiro, o cuteleiro escultor

O gosto e o talento para esculpir começaram numa fábrica de marcenaria, mas cedo chegou às facas. Francisco Cangueiro começou a trabalhar numa das fábricas da aldeia, mas acabou por sair e por se dedicar às peças de coleção, já há 41 anos. O processo não tem nada de industrial. E tem tudo de artístico. Já vendeu falcatas a valer mais de 2.500 euros.

Felismina Gonçalves, a tanoeira

Filha e neta de tanoeiros, esposa e nora de cuteleiros, pôde escolher em que indústria trabalhar. Experimentou as duas, mas foi na indústria da tanoaria que escolheu fazer caminho, e partilha com os irmãos a gestão da maior empresa de tanoaria de Portugal. Viveu em França, foge das cidades e da vida apressada.

Com o apoio de: